Ich war beim Begräbnis von Kori Andermatt, einem ehemaligen Schulkollegen von mir. Als ich an seinem Grab stand, habe ich sehr geweint. Irgendetwas in mir war tief berührt.

Kori war in der fünften Klasse mein Sitznachbar. Ein Lehrer fragte ihn am ersten Schultag der fünften Klasse: „Wie heißt du?“ Koris voller Name war Kornelius, aber seine Eltern nannten ihn von Geburt an nur Kori, und so antwortete er: „Kori. Kori Andermatt.“ Dieser Lehrer, der sich später als sadistisches Arschloch entpuppen sollte, sagte daraufhin: „Aha. Ich kenne den Nachnamen Matt, aber ich wusste nicht, dass Koriander ein Vorname ist.“ Die ganze Klasse lachte und brüllte. So blieb Kori allen als Koriander Matt im Gedächtnis hängen.

Kori hat sich später immer wahnsinnig geärgert über diese Geschichte. Bei einem Klassentreffen beschimpfte er uns alle übelst dafür, dass wir sie immer wieder erzählen. Nach seiner Schimpftirade warf er sämtliches Geschirr um ihn herum vom Tisch und stürmte aus dem Raum. Mir tat es einerseits leid für ihn, dass es ihn so traf, andererseits verstand ich nicht, dass er nicht endlich darüber hinwegsehen konnte. Er ärgerte sich immer wieder. Jedesmal wenn ich ihn traf, fing er wieder damit an und bekam einen tobsüchtigen Anfall. Geärgert hat er sich aber nicht nur über diese Geschichte, sondern über alles Mögliche in seinem Leben: Er fand die Schule scheiße, dann die Uni, später die Arbeit. Er fand die Mädels scheiße, später die Frauen. Die Partnerinnen an seiner Seite wechselten mit ziemlicher Regelmäßigkeit mindestens alle zwei Jahre.

Einmal schien er glücklich geworden zu sein, mit einer gewissen Angelina. Er zog mit ihr in ein Häuschen ins Umland. Die Straße, in der sie wohnten, trug den Namen Bessere Zukunft:

Bessere Zukunft in Gräfelfing bei München

Ich traf Kori einige Tage vor dem Umzug in die Bessere Zukunft. Da sagte er zu mir: „Emil, das ist doch ein gutes Omen, dass ich nun in eine Straße namens Bessere Zukunft ziehe. Vielleicht wird meine Zukunft besser als meine beschissene Gegenwart.“ Ich wunderte mich wieder einmal, warum Kori seine Gegenwart immer so beschissen fand. Aber das war nun mal ein Prinzip von ihm, alles Gegenwärtige beschissen zu finden, um auf eine umso bessere Zukunft zu hoffen.

Ein paar Monate später traf ich ihn in der Stadt, als ich den Gehsteig entlangging und er mit einem fetten Wagen aus der Tiefgarage hochschoss. Beinahe hätte er mich über den Haufen gefahren, aber er bremste rechtzeitig, und dann erkannten wir uns.

„Kori! Wie geht’s?“ sagte ich, als er die Scheibe heruntergelassen hatte.

„Beschissen. Ich habe Angelina rausgeschmissen, es war nicht mehr auszuhalten.“

„Aha“, sagte ich und schüttelte innerlich den Kopf. „Fette Karre“, sagte ich dann noch, den Wagen betrachtend, der aussah wie ein kleiner Panzer.

„Aus dem Carpool der Firma. Scheißkarre. Ich glaub ich fahr ihn gegen den Baum, dann bekomm ich hoffentlich einen besseren.“

Das war unser letztes Treffen. Ich habe danach nur noch von anderen über Kori gehört. Nach Angelina hatte er überraschenderweise keine neue Freudin mehr und wurde sehr trübsinnig. Alles war noch beschissener als sonst. In der Arbeit eckte er bei allen so an, dass ihm sein Managerposten gekündigt wurde.

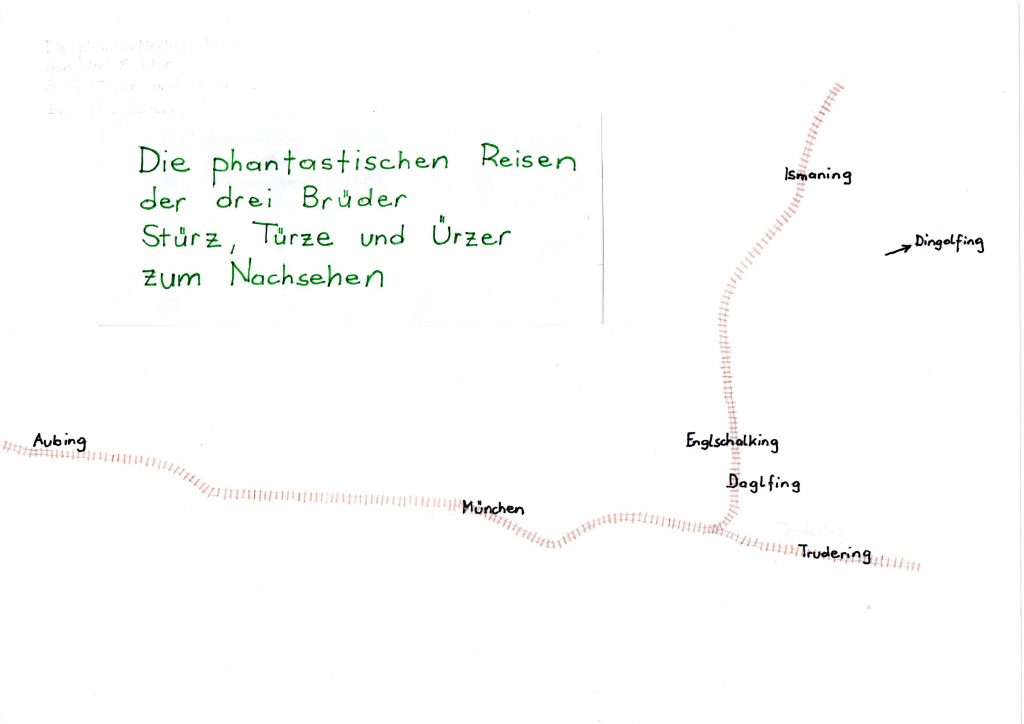

Wie ist Kori gestorben? Er hat nicht den fetten Wagen gegen den Baum gefahren. Der wurde ihm vorher genommen. Er hat sich in der Nähe der Besseren Zukunft vor den Zug geworfen. Bevor er das tat, machte er noch ein Foto von sich und postete dazu diesen Text auf sein Instagram-Account:

Ich habe die Hoffnung auf eine bessere Zukunft endgültig aufgegeben. Die Gegenwart ist so beschissen wie sie immer war, sie wird immer beschissener, und ich sehe keine Möglichkeit, dass sich das jemals ändern wird. Ich kann mich nicht einmal mehr ärgern über alles Beschissene, so müde bin ich geworden. Ich gehe jetzt in die Sonne. Bitte vermisst mich nicht!